東京五輪2020に向けスポーツのすそ野を広げ・強化し、健康維持するスポーツ立国を! 100の行動53 文部科学7

| POST |

第二稿執筆日:2015年12月25日

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決まったことは日本にとってすばらしいことだ。筆者は9月7日未明、ブエノスアイレスと電話で繋がりながら、六本木のカフェで多くの仲間とテレビを観ながら吉報を待った。東京に決まった瞬間の感動は今も忘れられない。

2020年東京オリンピックの開催は、今後、確実に日本のスポーツ界の熱量を急騰させていくだろう。問題は、オリンピックを「点」で終わらせるのではなく、オリンピックに向けて社会全体でスポーツを盛り上げていき、オリンピック終了後も継続して日本のスポーツが活性化するようにできるかどうかだ。

「スポーツが国にとって何の役に立つのか?」「政府が税金やマンパワーなどのコストをかけてスポーツを振興することに、どういった費用対効果があるのか?」――。これらの質問に、政府は答える必要があろう。

スポーツを振興することには十分な正当性がある。まず、スポーツは人々に大きな感動や楽しみをもたらすとともに、人間の健康保持に役立つ。スポーツを通して国民の健康を維持し、国民医療費の増大を抑制することも期待できる。

加えて、現代においてはスポーツによる関連産業の広がりが新たな雇用を生むという意味での経済効果も極めて大きい。サッカーや野球は日本でも大きな産業であるし、ジョギングブームなど関連産業の広がりは大きなビジネスになっている。オリンピック、サッカー・ワールドカップといった世界的なスポーツの祭典の経済効果は大きい。東京オリンピック招致本部の試算によると、2020年の東京オリンピック開催による国内経済効果は2兆8342億円になるという。ちなみに、ブラジル・スポーツ省は2014年のブラジル・ワールドカップ開催による直接的な経済効果が1.8兆円になると試算している。

さらに、スポーツを通じて国際交流が活性化するという側面も見逃せない。スポーツは世界共通のルールの下に、言語と文化の壁を超えて行われるものである。そのため、他国との相互理解や友好親善に大きな役割を果たす。また、スポーツ人脈を使った独自の外交という側面も活用に値する。卓球の福原愛選手であれば中国共産党幹部と簡単に会うことができたり、柔道好きのロシアのプーチン大統領は、井上康生選手であれば簡単に会ってくれたりするという例もある。

このように、スポーツは国民の健康と幸福、関連産業による雇用創造、外交・国際交流といった面で、国と国民の生活を豊かにする。オリンピック・パラリンピックの東京開催を良いチャンスとして、日本のスポーツを強くし、かつ、地域とスポーツをうまくリンクさせて、国民全体がスポーツによる利益を享受できるようなスポーツ立国を進めるべきであろう。

学校体育、部活動だけに頼るのではなく、地域のスポーツクラブの拡充を!

日本のスポーツの根本的な問題点は、小学生から高校生までの子どもたちのスポーツのほとんどが、学校の体育と部活動だけに依存していることだ。文部科学省は、子どもたちの基礎的運動能力の低下に歯止めをかけるため、学習指導要領の改訂で、小・中学校の体育科・保健体育科の年間標準授業時間数を改訂前の90時間から105時間に増加するといった政策を行っている。それ自体は否定するものではないが、学校以外の地域でもっとスポーツを行うことができる社会が望ましい姿だ。

中学や高校の部活動も、スポーツを通じて運動能力だけでなく社会生活の学習を生徒たちが行うことができる極めて貴重な機会だが、近年の部活動においては、教員数の減少で先生たちの練習・引率等の負担が大きくなっている問題や、指導内容が専門的になっていることで適確な指導者がいなくなっている問題が生じている。そもそも体育科以外の学校の先生はスポーツ指導の専門家ではなく、教員が部活でスポーツを教えることには限界があるのは容易に理解することができる。

日本のスポーツを強くし、かつ裾野を拡げるためには、これまでのように「学校体育を強化する」というだけでなく、「学校外のスポーツクラブの強化・活性化」という視点が重要だ。筆者は、中学校時代に水泳部に所属していた。だが、速い選手はすべてスイミングクラブに所属していた。そこで1年生の9月にスイミングクラブの門戸を叩いた。その結果、県の中学記録を塗り替えるまでに速くなれた。筆者の中学では剣道も強かった。これも学校の部活動ではなくて、近くの道場での練習による賜物だ。

このように各種スポーツを専門性を持って指導できる地域のスポーツクラブが拡充してくれば、学校教育現場との連携も可能となる。2012年から中学校ではダンスや武道も必修となっている。学校教育と地域の連携を進めて学校現場への外部からの指導者の受け入れも進めるべきであろう。

日本のスポーツのすそ野を広げるため、文部科学省の学校教育とは独立したスポーツ政策を推進するスポーツ庁の設置を!【一歩前進】

2011年に成立した「スポーツ基本法」は、昭和36年の「スポーツ振興法」以来、50年ぶりのスポーツ関連法の全面改定であった。日本のスポーツ振興は「スポーツ振興法」に基づいて進められて来たが、この法律は「地域のスポーツクラブの育成」や「競技者育成」などに関して定めがなく、プロスポーツを対象としていないなどの制限があった。このため、スポーツ基本法の制定がなされ、スポーツに関する総合施策の策定と推進を国や自治体が責任を持って行うこととされた。近年の日本スポーツの世界での健闘や、地域スポーツ振興などは政府によるこうした努力の成果であり、高く評価したい。

一方で、先に述べたように、日本のスポーツが抱える根本的な問題は、日本のスポーツが学校教育や部活動の一部としてしか見なされていないことだ。実はこの問題は文部科学省がスポーツを所管していることに起因する部分が大きい。たしかに、学校教育において子どもたちにスポーツ・運動を教えることは重要な政策だが、日本のスポーツを強くするという政策目的や、スポーツによって地域の振興、健康長寿社会を目指す、という政策目的とは別のものだ。

また、学校教育のスポーツ・運動のみがスポーツ政策のメインの目的では、世界に通用するトップアスリートを育成するという政策のプライオリティが低くなってしまう。さらに言えば、日本のスポーツが学校教育の範疇を超えていないがために、スポーツ関係協会・団体を学校教育関係者が支配するといった弊害が出ている。

したがって、スポーツ政策に関しては、学校教育の運動(文部科学省マター)とは切り離し、スポーツ政策を専管する行政機関としてスポーツ庁を設置すべきだ。スポーツ庁ではメダリストの養成や世界に通用するアスリートの育成、スポーツを活用した地域振興、健康長寿社会の形成など、スポーツに特化した政策を進めることが望ましい。

日本のスポーツ行政を統括する組織として2015年10月にスポーツ庁が発足し、初代長官に1988年ソウル五輪100メートル背泳ぎで金メダルを獲得した鈴木大地氏が就任した。政府の「行動」を率直に評価したい。スポーツ庁は「スポーツを通じた国民の健康の増進」「日本の国際競技力の向上」「スポーツを通じた日本の国際的な地位の向上」「スポーツによる地域や経済の活性化」を4つの柱として進めるという。2020年東京五輪に向けて、スポーツ庁を司令塔とした日本のスポーツの強化・活性化を大いに期待したい。

トップアスリートの支援強化を!

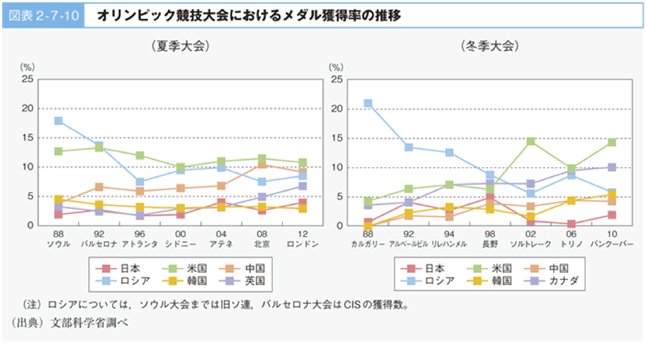

2012年夏のロンドンオリンピックでは、日本人選手団は、金メダル7個、銀メダル14個、銅メダル17個の計38個で史上最多のメダルを獲得し、日本中に感動を与えた。

近年のオリンピックのメダル獲得数をみると、ロンドンオリンピックでの過去最高38個のメダル獲得以前も、2004年のアテネオリンピックのメダル37個、2008年の北京オリンピックの25個など、日本のスポーツ界のレベルは一時期の低迷状態を脱しつつある。

2012年のロンドンオリンピックは、政府がナショナルトレーニングセンター(NTC)を整備して、アスリートの育成・強化や、マルチサポート事業によるスポーツ医科学、情報分野等からのアスリート支援に取り組んで臨んだ初めての五輪だった。ロンドンにおける史上最高のメダル獲得といった健闘は、このアスリート育成・強化・サポート政策の成果と言っていいだろう。

世界のスポーツ強豪国では、国家戦略として競技種目のターゲットを絞り、トップアスリートに対するスポーツ医科学情報などを活用したトータルサポートを行い、こういった方策は世界の標準になっている。日本でも、政府は2001年に国立スポーツ科学センター(JISS)を設立し、トップアスリートに対して、科学的な分析に基づく効果的なトレーニング方法の開発や医学的なサポート、スポーツに関する情報の収集・分析・提供などの対策を開始した。さらに、2008年には、ナショナルトレーニングセンター(NTC)を整備し、競技ごとの専用練習場や宿泊施設、集中的・継続的にトレーニングを行うことができる拠点を、トップアスリートに供与する体制を整えた。

また、ジュニアアスリートの発掘(タレント発掘)を行い、一貫指導体制によってジュニア期からの強化・育成戦略も進められており、これらの施策がじわりとではあるが、奏功してロンドンオリンピックの成果につながったのだ。

これらのトップアスリート支援は、資金的裏付けなしには行う事ができない。政府では、2001年からスポーツ振興くじ(TOTO)を開始し、毎年180億円程度の予算をスポーツ振興・支援に回している。

また、1990年に開催されたアジア競技大会での結果不振を受けて日本の競技水準の向上のために設立されたスポーツ振興基金でも、政府出資金250億円と、民間からの寄附金約45億円の合計約295億円を原資とし、その運用益等を財源として、トップアスリートの強化事業などに対する助成が毎年10億円強なされている。

スポーツ庁の創設により、政府が決定した2016年予算案では、過去最高の324億円がスポーツ予算につけられている。この中で、2020年東京五輪に向けた競技力向上事業には87億円の予算が付けられた。2016年度からは、この強化費の配分に関しても、これまでのように日本オリンピック委員会(JOC)に任せず、スポーツ庁に設置したタスクフォースによって、組織統治や成果主義などの基準によって国直轄で決めることになる。

こうした財源を基に、今後も2020年に向けて、国立スポーツ科学センター(JISS)のサポート体制やナショナルトレーニングセンター(NTC)の充実、ジュニアアスリートの発掘・育成といったトップアスリート支援をさらに強力に進めて欲しい。

スポーツ協会のガバナンス改革を!

ここのところ、柔道協会や相撲協会の不祥事などが続いたが、スポーツ協会のガバナンスは、極めて稚拙なところが多いと言ってよいだろう。これは、日本のスポーツの学校教育による呪縛による面も大きいと言える。

日体協やJOCを含めて、日本のスポーツ界で協会の理事等に就任するのは、その競技のOBであったり、大学の先生であったりすることがほとんどだ。しかし、そういった人材が組織のマネージメントに長けている保証はどこにもない。例えば、アメリカのスポーツ協会の理事は、ディズニーなどのエンターテイメント業界の人材からスカウトされるという。スポーツをエンターテイメント・ビジネスとしてとらえていることの証左だ。しかし、日本の場合は、学校教育による呪縛から解き放たれていないのが現状だ。

スポーツ団体の組織改革を行い、組織のガバナンスを確立するとともに、アスリートの育成強化、競技の人気を高めて収益を上げるモデルの形成、その利益を選手育成に還元するシステム、競技を通じた社会への貢献力を高め、寄付を集めて組織運営を行う仕組みなど、やるべきことは極めて多い。

初代オリンピックチェアマンの川淵三郎氏が日本バスケットボール協会会長に就任したように、スポーツ団体の理事長・理事への外部人材の積極登用や、団体間のベストプラクティスの情報共有などについて改革を進めるべきだ。そういった自己改革を促すためには、文部科学省などでスポーツ団体の組織改革ガイドラインを作ることも有効かもしれない。

アスリートのセカンドキャリアを支援し、地域のスポーツクラブの指導者の充実を!

一般的にスポーツ選手の引退は早い。ゴルフなどの一部競技ではシニアも存在するが、激しい運動を伴うスポーツ程選手の寿命は当然ながら短く、30歳を超えてトップアスリートとして活躍し続けることはなかなか難しいと言える。このため、アスリートたちにとって引退後のセカンドキャリア問題は深刻だ。

欧米諸国ではスポーツ選手のセカンドキャリアについてはあまり問題になっていないという。それは、スポーツ選手自身の自覚の違いで、欧米ではオリンピック選手でもMBA取得者やドクター、弁護士などがおり、スポーツ選手も競技以外の社会的スキルを習得するのが普通であるためだと言う。一方で日本では、スポーツ選手は競技に集中し「スポーツだけできれば良い」という意識が強い。このため、若くして競技を引退したアスリートたちが、その後の人生で十分な役割を果たすことができないケースが多い。

このため、「スポーツ選手はスポーツだけやっていればよい」という考え方を変えて、トップアスリートであってもスポーツをやりながら引退後を見据えて社会的スキルも身につけるということが根本的に必要だろう。サッカーの中田英寿選手がベルマーレ平塚時代に会計士の勉強をしていたというのは有名な話だ。

しかし、「結局はスポーツ選手自身の問題」と切り捨てるのではなく、国家としてスポーツのすそ野を広げ・強くするとともに、多くの人に長く健康のまま楽しんでもらうような社会にするために、アスリートのセカンドキャリア問題に社会として取り組むべきだ。

アスリートがその専門性を活かして引退後も社会に貢献してもらうため、地域のスポーツクラブに引退後のトップアスリートを配置し、地域にハイレベルのスポーツサービスを提供したり、学校体育の外部指導者として派遣したりすることなどを積極的に進めることは有効だ。

文部科学省では、地域のスポーツ環境の整備のためにNPO法人「総合型地域スポーツクラブ」という地域の拠点クラブの設置を推進してきており、現在全国に3,400カ所近く設立されている。この総合型地域スポーツクラブへの引退選手の紹介斡旋を政府が行う計画となっており、積極的に進めるべきだ。加えて、既に民間でも引退後のスポーツ選手をスポーツクラブの指導者として紹介する人材マッチング企業が存在している。

そういった形でトップアスリートが引退後も地域のスポーツクラブ等で活躍できる仕組みができれば、アスリートのセカンドキャリア支援にもなり、スポーツの効用を社会の多くの人々に享受してもらうことにも繋がる。

アスリートたちがトップスポーツで培った技術や経験、スポーツ医科学の研究成果を地域スポーツの現場に還元し、スポーツの力を社会に役立てることになる。また、トップスポーツと地域スポーツの融合は、新たなトップアスリートの輩出にもつながるはずだ。

さらには、そういった形で地域でのスポーツを活性化させ、スポーツ人口を増やせば、地域社会の活性化と国民の健康、予防医療の推進にもつながり、国民医療費抑制や健康長寿社会の実現にも効果があるはずだ。

スポーツをビジネスとして成り立たせて独自収益と寄付で運営し、助成金依存から脱却せよ!

地域のスポーツクラブを拡充し、スポーツの裾野を広く社会に拡げるには、スポーツクラブの運営を支える資金面の裏付けが当然必要だ。しかし、現在の日本のスポーツ界は残念ながら国費、スポーツ振興基金・スポーツ振興くじを通した助成など公費依存度が高い。

スポーツ大国アメリカを見ると、州政府のスポーツ関連予算はあるが、連邦政府のスポーツ関連予算はゼロで、スポーツ界は独自の収益と民間資金による寄付金で運営されている。これは、アメリカのメジャーリーグ、NBA(バスケットボール)、NHL(アイスホッケー)、NFL(アメリカンフットボール)などで明白なようにスポーツがビックビジネスとして成り立っていることが大きい。

しかし、大人気スポーツ以外を見ても、アメリカではスポーツ全般が民間からの寄付、事業収入などで成り立っている。例えばアメリカのスポーツ政策を実質的に行っている米オリンピック委員会(USOC)の予算額は毎年約1億米ドル以上だが、内訳は事業収入が約6割、寄附金が約2割、投資所得が約2割となっており、国からの補助金はゼロだ。

日本でも、スポーツをビジネスとして成り立たせ、スポーツで利益が出るビジネスモデルをより多くのスポーツで構築する必要があろう。昨今プロ野球やJリーグではスター選手の海外流出が続いて国内リーグの人気低迷が続いている。一方で、楽天やDeNAなど、新規参入企業は新たなビジネスモデルでスポーツというコンテンツの潜在的価値を引き出し、利益につなげている例もある。野球、サッカーといったメジャー競技に限らず、競技人口の少ないスポーツや、市民参加型のマラソンなども含めて、スポーツの持つ潜在性は高い。

このため、経営の専門家をスポーツ界に入れて、観戦や放映、関連グッズ販売、飲食、参加型イベントなどを通してスポーツコンテンツを活用し、ビジネスとして成り立たせる経営を進めるべきであろう。

そうしてビジネスとして成立するスポーツをより多く作り、その収益をスポーツ振興に還元する仕組みをつくると同時に、企業や個人からの寄付金がもっと集まるような仕組みも必要だ。

その上で、競技団体やスポーツ協会等は寄付や独自収益を基に投資を行い、公的資金依存から脱して自主的に運営できる体制を早期に確立してもらいたい。

これらの「行動」は、BS-TBS番組「ニッポン未来会議―第6回 東京2020に向け豊かなスポーツ立国を!ニッポンのスポーツ」でも多いに議論された。

まさに、「ニッポンの未来を決めるのは、あなたたちだ―!」である。

| Tweet |

| 前の記事 | 次の記事 |